Sie hat den internationalen Standard für Lightweight-Cryptography mitentwickelt und findet das Tüfteln an Cybersecurity-Herausforderungen unterhaltsam. Maria Eichlseder im Gespräch über ihre Forschung.

Was ist für Sie Security?

Maria Eichlseder: In meiner Vorlesung erkläre ich es immer mit der Wortherkunft. Security kommt von sēcūrus („se-“ + „cura“), also „ohne Sorgen“. Security betrifft natürlich viele Bereiche, aber uns geht es vor allem um Information Security. Keine Sorgen um seine Daten haben zu müssen, ist für mich der Überbegriff für Security.

Aus welcher Richtung betrachten Sie Security?

Eichlseder: Aus einer Grundlagenforschungsseite, sehr anwendungsunabhängig. Und zwar mit dem etwas abstrakten Auge der Kryptografie. Das heißt, mich interessieren vor allem die mathematischen Grundlagen, die es ermöglichen, Daten so zu transformieren, dass sie nachher sicher sind, selbst wenn sie über einen unsicheren Kanal transportiert werden. Das ist auch der Aspekt, den ich selber am spannendsten finde. Es muss für Security natürlich immer alles zusammenspielen, der weakest Link in der Kette ist immer die größte Gefahr. Glücklicherweise sind die mathematischen Grundlagen normalerweise nicht der weakest Link. Das liegt aber nur daran, weil wir uns schon so viel damit beschäftigt haben.

Was ist die Gefahr, wenn Cybersecurity nicht vorhanden ist?

Eichlseder: Das sieht in jeder Anwendung anders aus. Die längerfristige Implikation, wenn Security nicht gegeben wäre oder wir die Methoden der Cybersecurity nicht hätten, wäre, dass wir überhaupt nichts Relevantes über unsere IT-Geräte, über unsere Handys, über unsere Computer machen würden, weil die Gefahr zu groß wäre, dass die Daten gestohlen oder manipuliert werden. Das heißt für mich, Cybersecurity ist quasi der Ermöglicher, dass wir spannende Dinge tun können und trotzdem keine Angst um unsere Daten haben müssen.

Die meisten Leute kennen ja vage die Risiken und trauen sich trotzdem, bestimmte Dinge zu tun, weil sie sich darauf verlassen, dass es funktioniert

Sie beschäftigen sich schon lange sehr intensiv mit dem Thema. Was fasziniert Sie persönlich an dem Forschungsbereich?

Eichlseder: Einerseits hat es einen gewissen Spaßfaktor. Denn immer, wenn man bei einem Angriffsszenario so ein Spiel zwischen dem Verteidiger und dem Angreifer hat, gibt es viel zu entdecken, zu denken und auch ein bisschen Rätselraten. Das ist eine sehr zufriedenstellende Arbeit, wenn man solche Szenarien durchgehen kann und wirklich denken oder knobeln muss. Das macht Spaß. Andererseits ist es natürlich sehr schön zu sehen, wie relevant das Thema ist und wie sehr das mittlerweile in unserem Alltag angekommen ist. Als ich mit dem Studium begonnen habe, auch wenn das noch nicht so ewig her ist, hat das Internet in puncto Security ziemlich anders ausgesehen. Da hat sich schon viel getan in den letzten Jahren. Das zu sehen, ist auch immer eine fortlaufende Motivation.

Es hat sich in den vergangenen Jahren ja viel von den täglichen Anwendungen ins Internet verlagert, sei es Banking, gewisse Behördenwege. Hat das stark mit dieser Weiterentwicklung der Security zu tun?

Eichlseder: Das war eine gewisse Synergie. Es sind wichtigere Daten auf die Computer gekommen und darum musste auch die Security nachziehen. Umgekehrt haben wir jetzt viel mehr Möglichkeiten, Dinge über das Internet zu erledigen, weil die Security so viel besser geworden ist. Wenn man sich beispielsweise die ganzen offiziellen E-Government-Anwendungen ansieht. Das funktioniert nur, weil die Security mittlerweile so weit verbreitet ist und von den Menschen auch ein gewisses Vertrauen da ist. Die meisten Leute kennen ja vage die Risiken und trauen sich trotzdem, bestimmte Dinge zu tun, weil sie sich darauf verlassen, dass es funktioniert.

Wie sehr Katz-und-Maus-Spiel ist Cybersecurity überhaupt? Und wer ist die Katze und wer ist die Maus?

Eichlseder: Es ist definitiv ein Katz-und-Maus-Spiel, und das macht auch spieletheoretisch Sinn. Bei Security geht es grundsätzlich immer darum, dass man zwei Gruppen hat, die unterschiedlicher Meinung sind. Die eine möchte etwas erreichen und die andere möchte, dass es nicht erreicht wird. Das ist das Grundsetting von Security. Deshalb ist das natürlich immer ein Katz-und-Maus-Spiel – im Sinne von Tom und Jerry, wo die Maus auch zurückschlägt, und sich die gegenseitige Jagd immer weiter steigert. Davon wegzukommen, ist eines unserer Ziele. Aber das ist ein großes Ziel, weil wenn einer der beiden etwas Schlaues tut, will der andere auch schlau reagieren oder einen Weg außen herum finden, der bis jetzt nicht mit abgedeckt war. Man kann auf technischer Seite aber versuchen, es für die Katze viel schwerer zu machen. Das geht, indem man schon beim Design Sicherheit mitdenkt und sie in der Architektur mitberücksichtigt, um damit die Katze gleich abzuschrecken. Das ist immer der Traum, den wir haben, dass es irgendwann nicht mehr dieses Hin und Her gibt.

Es entstehen ja auch immer wieder neue Möglichkeiten, die es vorher nicht gegeben hat. Seien es steigende Rechenkapazitäten oder andere Dinge…

Eichlseder: Oder auch neue interessante Anwendungsbereiche, wo plötzlich eine neue Katze Interesse zeigt.

Es kann nie eine Technologie alle Ebenen des Angriffs-Stacks abdecken

Der von Ihnen mitentwickelte Algorithmus ASCON ist Anfang dieses Jahres zum Standard für Lightweight-Cryptography erhoben worden. Um was geht es bei Lightweight-Cryptography und was bedeutet es, dass ASCON jetzt als Standard ausgewählt worden ist?

Eichlseder: Lightweight-Cryptography dreht sich um eine Reihe neuer Anwendungen, etwa im IoT-Bereich, bei denen es sensible Daten zu schützen gilt, aber unter erschwerten Bedingungen. Bei den betroffenen Anwendungen sind beispielsweise die Rechenkapazitäten oder die verfügbare Energie oft eingeschränkt, etwa bei kleinen batteriebetriebenen Geräten. Dadurch sind in vielen dieser Bereiche die jetzigen Verschlüsselungsalgorithmen leider einfach nicht effizient genug oder auf bestimmte Angriffe nicht ausreichend vorbereitet. Als Beispiel lässt sich hier das Risiko von Seitenkanalangriffen anführen. Da ist der Schutz der jetzigen Algorithmen, bzw. deren sichere Implementierung oft einfach zu teuer. Das ist von der US-Standardisierungsbehörde NIST (National Institute of Standards and Technology) auch erkannt worden. Diese Behörde schaut darauf, dass für alle wichtigen Anwendungsbereiche ein verlässlicher Standard verfügbar ist, der dann auch meist international genutzt wird. NIST hat daraufhin einen Wettbewerb für Lightweight-Cryptography durchgeführt, zu dem auch meine Kollegen Christoph Dobraunig, Florian Mendel, Martin Schläffer und ich Designs eingereicht haben – und zu unserer großen Freude hat unser Kandidat gewonnen. Dafür gibt es zwar keine unmittelbare finanzielle Belohnung, aber es freut mich, zu sehen, wie an verschiedenen Stellen nun die Integration in diverse reale Produkte diskutiert wird. Das wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich auch noch zunehmen, wenn der Standard dann wirklich fertig spezifiziert ist. Das ist derzeit noch in Arbeit. Aber es ist natürlich eine tolle Anerkennung und zeigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind oder auch schon waren, als wir vor fast zehn Jahren mit der Arbeit daran angefangen haben. Damals war der Wettbewerb überhaupt noch nicht absehbar, aber wir sahen das Gebiet als interessanten Forschungsbereich.

Sie haben es schon kurz angeschnitten: Wieso benötigen gerade diese kleinen IoT-Systeme einen anderen Standard bzw. andere Schutzmechanismen als gängige IT-Systeme?

Eichlseder: Es gibt zwei wichtige Unterschiede im Vergleich zu beispielsweise einem Laptop. Das eine ist, dass die Geräte mit beschränkten Ressourcen auskommen müssen. Sie sind häufig batteriebetrieben oder werden sogar passiv versorgt, zum Beispiel RFID-Tags. Je weniger Energie oder Spitzenleistung ich da für Kryptographie brauche, desto länger, bzw. besser kann ich arbeiten. Auf der anderen Seite habe ich oft eine schwierigere Sicherheitslage. Denn die Geräte sind oft frei zugänglich für potenzielle Angreifer. Und das heißt, es gibt dann oft zusätzliche Risikoszenarien, etwa Seitenkanal- und Fault-Angriffe. Das sind Angriffe, wo der Angreifer seinen physikalischen Zugriff auf das Gerät ausnutzt, um beispielsweise präzise den Stromverbrauch oder die Berechnungsdauer zu messen oder die Berechnung zu stören, um daraus dann was Geheimes abzuleiten. Das sind alles Dinge, die besonders geschützte Implementationen der bisherigen Algorithmen bis zu einem gewissen Grad verhindern können, aber das ist sehr aufwendig und braucht viel mehr Energie. Das passt mit den gegebenen Einschränkungen überhaupt nicht zusammen. Deshalb braucht es hier neue Algorithmen, mit denen das wesentlich effizienter geht, sodass die Daten überall sicher bleiben.

Jetzt hat man diesen besseren Algorithmus. Was kann er leisten und was kann er nicht leisten? Er wird wahrscheinlich auch nicht alles abdecken können.

Eichlseder: Es kann nie eine Technologie alle Ebenen des Angriffs-Stacks abdecken. Das hier ist nur die mathematische Grundlage. Das heißt, das ist der Algorithmus dafür, wie ich Daten transformiere, bevor ich sie über einen unsicheren Kanal austausche oder speichere. Den Schutz dieser Daten gegen Manipulationen und für die Vertraulichkeit kann er bieten – Vertraulichkeit für den Inhalt, aber nicht für Metadaten wie Nachrichten-Länge, Zeitpunkt oder Senderidentität. Das kann er alles nicht verschleiern, nur den Inhalt selbst. Das kann er auch nur, wenn er sicher und korrekt verwendet wird. Denn bei Algorithmen gibt es immer einige Grundregeln, die man beachten muss. Wenn etwas schief geht, weil der Entwickler einen Fehler gemacht hat oder weil im Gerät gerade irgendwas nicht funktioniert, dann funktionieren die Sicherheitsgarantien nicht mehr. Das Ganze muss klarerweise auch sicher implementiert werden und das Schlüsselmanagement muss sinnvoll umgesetzt werden. Das ist oft eine der größten Herausforderungen: Die Schlüssel, die man für die Verschlüsselung braucht, sinnvoll zu managen, sie zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle richtig zu erzeugen, auszutauschen, und am Ende wieder zu zerstören. Es ist kompliziert. Je nach konkretem Anwendungsbereich kann auch ein anderer Algorithmus mehr Vorteile haben – oft etwa ist der schon längere etablierte Standard AES eine gute Wahl.

Keine dubiosen Links anklicken und nirgends seine Daten eingeben, wo man normalerweise nicht danach gefragt wird

Sie haben den physischen Zugang zu den Internet-of-Things-Systemen bereits als problematisch erwähnt. Was für Probleme erzeugt dieser physische Zugang und was für andere Arten von Hacks sind dadurch möglich?

Eichlseder: Zum Beispiel kann man dadurch den Stromverbrauch während der Berechnung des kryptografischen Verfahrens messen. Und wenn der Algorithmus jetzt nicht besonders geschützt ist, könnte man versuchen, aus einem Modell, das darstellt, welche Berechnungen mit welchen Daten genau wie viel Strom verbrauchen müssten, statistisch rückzuschließen, was die einzelnen Bits des Schlüssels genau zu diesem einen Zeitpunkt der Verarbeitung gewesen sein müssten. Das ist wie bei einem Versuch, ein Passwort oder einen Zahlencode zu knacken. Wenn man ein Fahrradschloss mit vier Ziffern knacken möchte, kann man alle Ziffernvariationen, also alle zehn hoch vier Möglichkeiten, durchprobieren. Das dauert natürlich relativ lange. Wenn man aber von jeder einzelnen Ziffer ein Feedback bekommen kann, ob sie die richtige ist, beispielsweise durch ein Knacken beim Drehen, dann kann man sie einzeln durchgehen und braucht in Summe maximal 40 Versuche. Ähnlich kann man das bei kryptografischen Algorithmen machen, wenn man an das Gerät kommt. Das ist natürlich ein großes Risiko, weil der Schlüssel dadurch auslesbar ist und damit die Sicherheit des ganzen Systems weg ist. Glücklicherweise haben wir schon einiges an Theorie, wie man sich gegen diese Angriffe schützen kann. Man kann beispielsweise darauf schauen, dass die Berechnungen zu keinem Zeitpunkt direkt von einem Schlüsselbit abhängen, sondern dass das immer mit einem gewissen Zufallsverbrauch oder gleichzeitigen Berechnungen von unabhängigen Werten maskiert wird. Dadurch wird es Angreifern viel schwieriger gemacht, gleichzeitig braucht man dafür aber auch wieder mehr Ressourcen und Energie. Da hängt es dann vom Algorithmus ab, wie groß der Overhead ist, der durch diesen Schutz entsteht.

Sie haben einen sehr umfangreichen Einblick in das Thema Cybersecurity. Glauben Sie, dass die normalen User dieses Thema noch zu wenig ernst nehmen und wie könnte man sie mehr dafür sensibilisieren?

Eichlseder: Ich glaube, viele Menschen sind sich dessen sehr bewusst und haben manchmal vielleicht sogar zu viel Sorge. Oft haben sie ein relativ diffuses Bild davon, was möglich ist, da man auch nicht einfach überblicken kann, wie groß jetzt welches Risiko ist. Dadurch gibt es vielleicht auch öfter mal Fehleinschätzungen. Aber grundsätzlich ist Sensibilisierung oder ein gewisses Wissen schon vorhanden. Es ist aber so wie bei vielen Dingen. Man weiß meist, dass man etwas ein bisschen anders machen sollte oder ein anderes Passwort wählen sollte, tut es aber dann doch nicht. Bei der Ernährung oder beim Klimaschutz wissen wir ja auch, dass wir manche unserer Gewohnheiten ändern sollten, ohne es dann wirklich umzusetzen. Wissen allein reicht nicht aus. Man muss auch ins Tun kommen und das ist dann oft die Hürde.

Für all jene, die ins Tun kommen möchten: Was können Laien tun, um sich zu schützen?

Eichlseder: Da fallen mir drei Dinge ein, bei denen man selbst wahrscheinlich die größten Hebel hat. Das eine ist bei der Wahl der Passwörter: nicht das gleiche Passwort für mehrere Dienste verwenden, sondern immer irgendwie variieren. Dann sollte man seine Software immer aktuell halten und bei der Wahl der Software vorab überlegen, ob die sinnvoll ist oder ob man da Risiken für sich eingeht. Wenn man jetzt etwa eine Handy-App installiert und die braucht alle möglichen Rechte, will alle Files lesen und auf alle Kontakte zugreifen, sollte man sich fragen, ist das wirklich plausibel und notwendig? Oder sollte ich in so einem Fall zum Beispiel doch eher eine alternative App verwenden? Das ist ein weiterer großer Hebel. Der dritte Punkt, den eigentlich jeder kennt: Keine dubiosen Links anklicken und nirgends seine Daten eingeben, wo man normalerweise nicht danach gefragt wird. Egal, ob am Telefon von der vermeintlichen Bank oder irgendwelche Online-Formulare, die man nicht selber aktiv angesteuert, sondern über irgendeinen Link erreicht hat. Das sind drei Grundrezepte, die ich empfehlen würde.

Dieses Forschungsprojekt ist im Field of Expertise „Information, Communication & Computing“ verankert, einem von fünf strategischen Schwerpunktfeldern der TU Graz.

Mehr Forschungsnews finden Sie auf Planet research. Monatliche Updates aus der Welt der Wissenschaft an der TU Graz erhalten Sie über den Forschungsnewsletter TU Graz research monthly.

Quelle:

Fachartikel

Studien

Drei Viertel aller DACH-Unternehmen haben jetzt CISOs – nur wird diese Rolle oft noch missverstanden

AI-Security-Report 2024 verdeutlicht: Deutsche Unternehmen sind mit Cybersecurity-Markt überfordert

Cloud-Transformation & GRC: Die Wolkendecke wird zur Superzelle

Threat Report: Anstieg der Ransomware-Vorfälle durch ERP-Kompromittierung um 400 %

Studie zu PKI und Post-Quanten-Kryptographie verdeutlicht wachsenden Bedarf an digitalem Vertrauen bei DACH-Organisationen

Whitepaper

Unter4Ohren

Datenklassifizierung: Sicherheit, Konformität und Kontrolle

Die Rolle der KI in der IT-Sicherheit

CrowdStrike Global Threat Report 2024 – Einblicke in die aktuelle Bedrohungslandschaft

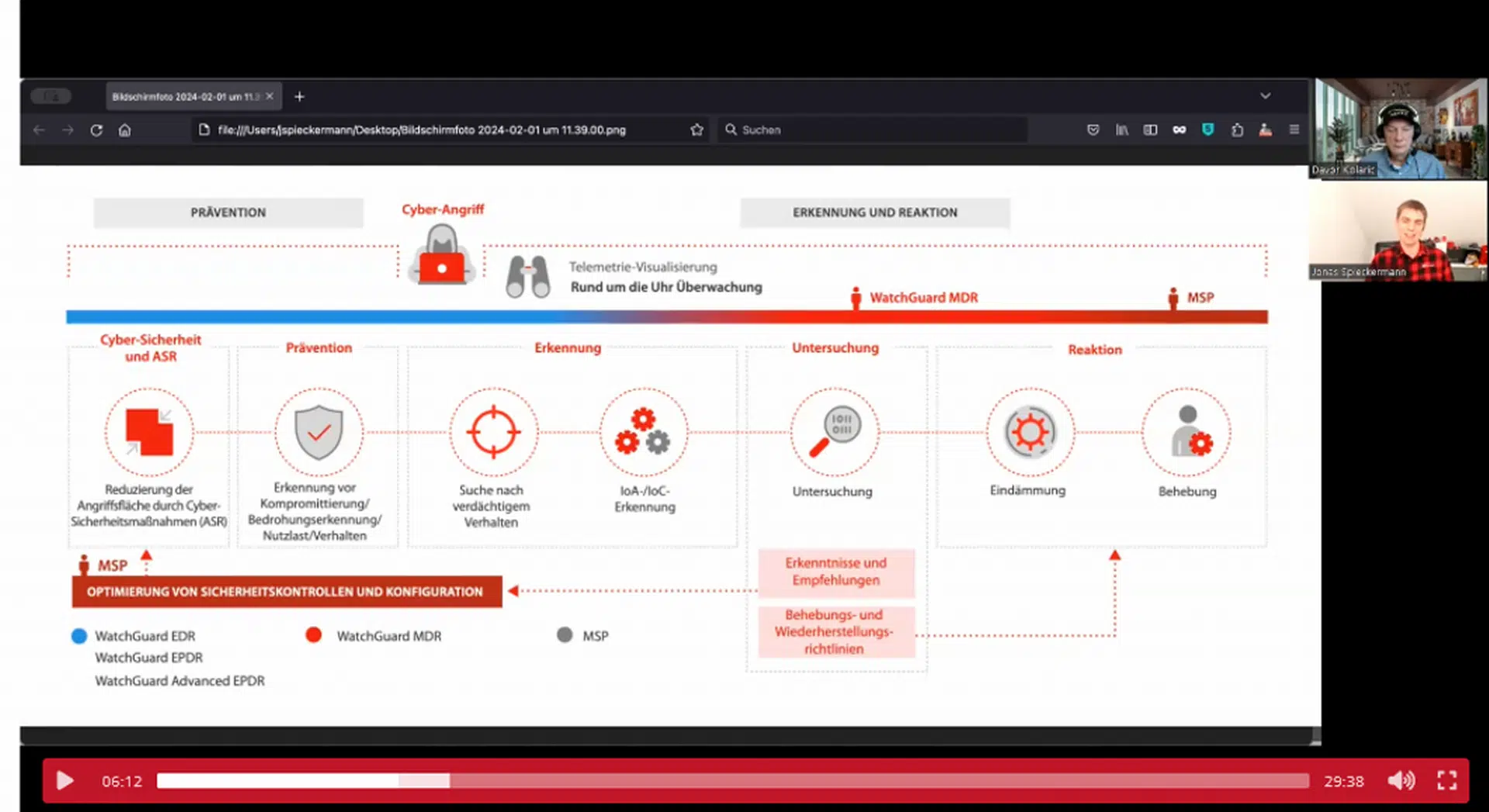

WatchGuard Managed Detection & Response – Erkennung und Reaktion rund um die Uhr ohne Mehraufwand